こんにちは、めんまです。

Glideでデータを用意したら、次に必要となるのがアプリの画面作りですよね。

でも、Glideを初めて利用する方はノーコードとはいえLayout機能の選択肢が多すぎて戸惑ってしまうと思います。

そこでこの記事では、

- Layout機能の基本的な使い方

- 各コンポーネントの特徴と使い分け方法

- 実際のアプリ画面作成でよく使うテクニック

など、Glide初心者の方でもアプリの画面作成で迷わないための操作方法やおすすめのレイアウトなどを紹介していきます。

Layout機能って何?アプリの「見た目」を決める機能

Glideで作るアプリの画面は、ほとんどをLayout機能で作成します。

簡単に言うと、「用意したデータをどう見せるか」を決める部分です。

例えば、商品データがあったとして、それを「リスト表示にするか」「カード表示にするか」「詳細画面にするか」を選択できるのがLayout機能です。

Layoutがなぜ重要なのか

Glideはデータ作成が最も重要であることに間違いはないですが、実際にアプリを使う人が触るのはLayoutで作成した画面です。

どんなに素晴らしいデータ構成、機能を搭載していても、操作性が悪ければアプリを作成している意味が半減してしまいます。

Glideはノーコードで簡単に機能の見た目や中身を修正することができるので、ユーザーの操作性を重視してアプリを作成しましょう。

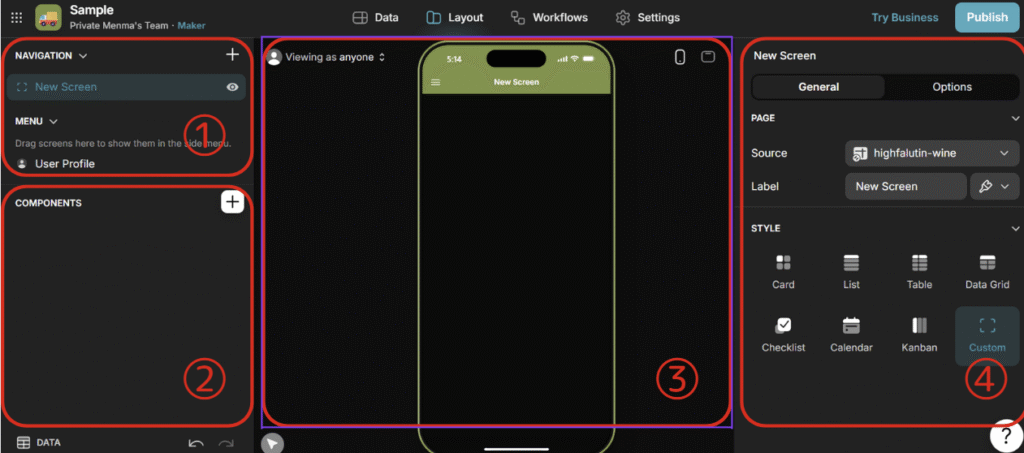

Layout画面の基本構成

Layout機能は、Glideの管理画面上部にある「Layout」タブから操作します。

画面は大きく4つのエリアに分かれています。

- ナビゲーション:アプリ画面の管理

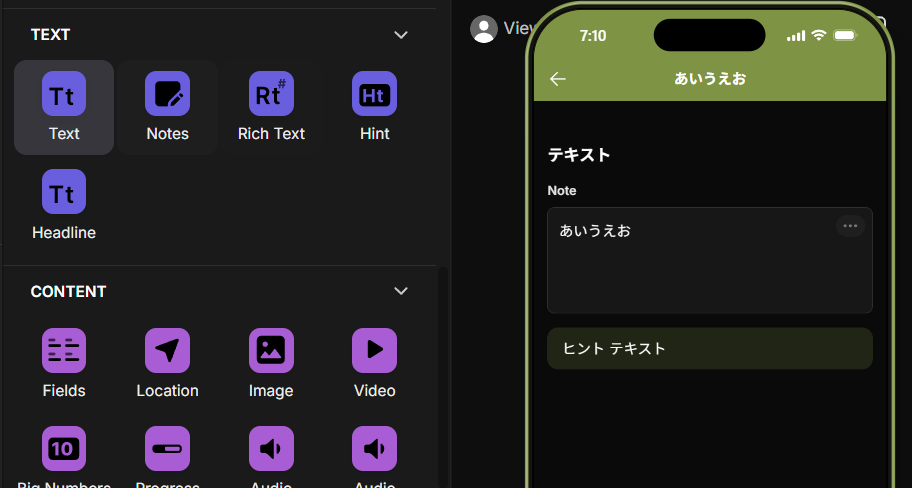

- コンポーネントパネル:追加しているレイアウト一覧

- プレビューエリア:実際のアプリ画面の確認

- 設定パネル:選択したコンポーネントの詳細設定

この4つを使い分けながら、アプリの画面を作っていきます。

よく使うコンポーネント5選

ここでは、Glideでよく使う基本的なコンポーネントを紹介します。

コンポーネント自体は種類がそこまで多いわけではないので、軽い気持ちで一通り触ってみることをおすすめします。

1. List(リスト)

データをシンプルに一覧表示したい時に使います。

- 顧客一覧

- 商品リスト

- タスク管理

設定のコツ:

タイトル、サブタイトル、画像の3つを設定するだけで見栄えの良いリストになります。

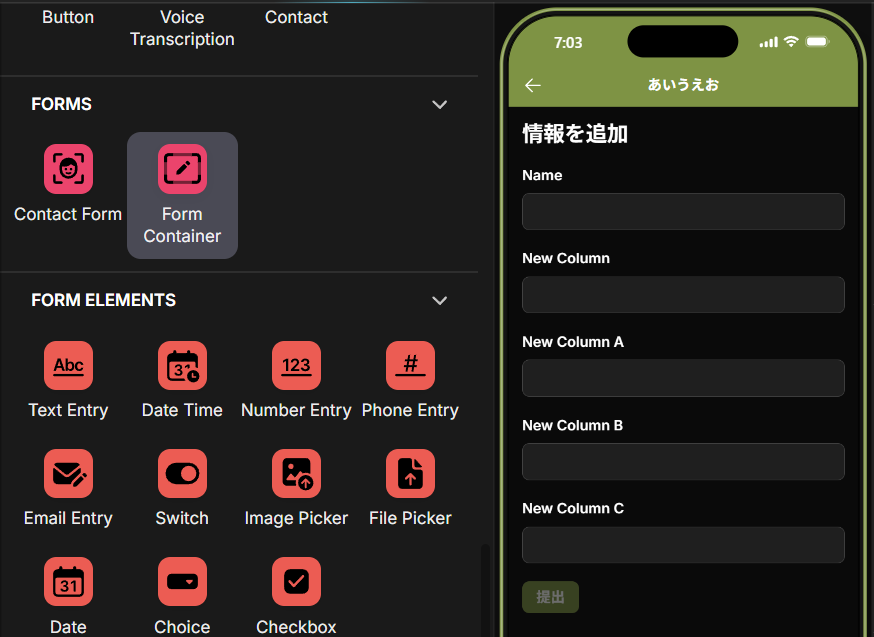

2. Form(フォーム)

データを入力・編集する時に使います。

- 新しい商品や取引先の追加

- 情報更新画面

- 問い合わせフォーム

設定のコツ:

データの種類がData画面で設定しているものと異ならないよう、入力しやすいフォームにすることが大切です。

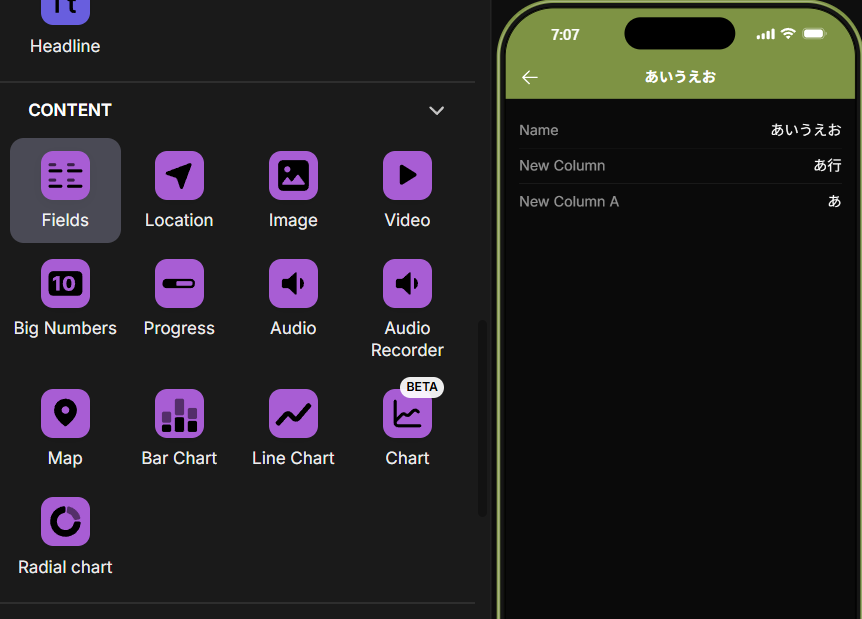

3. Fields(詳細画面)

ひとつのデータを詳しく見せる時に使います。

- 商品の詳細

- 顧客情報詳細

- タスクの内容確認

設定のコツ:

一度にまとめて確認したい情報はFieldsを利用し、重要なデータだけTextなどで強調表示するなど、使い分けることでより見やすい詳細画面になります。

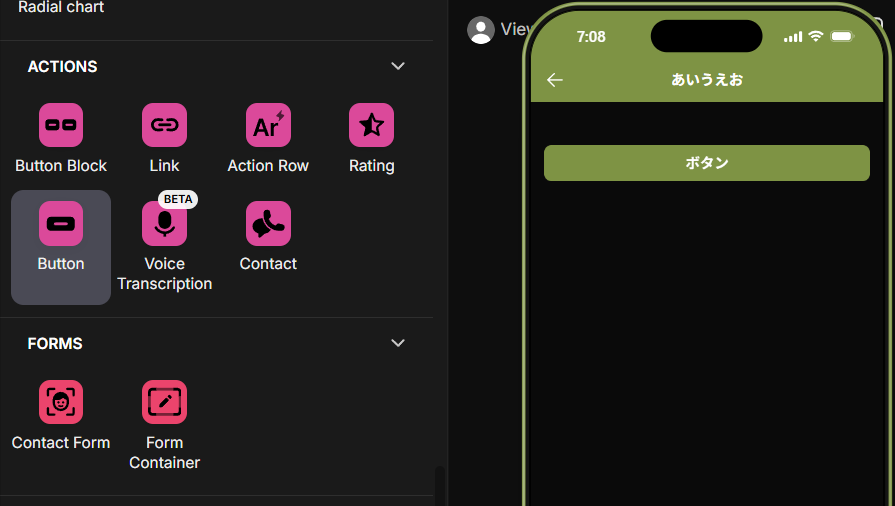

4. Button(ボタン)

何かアクションを実行する時に使います。

- 新しい画面を開く

- 計算の実行

- 更新の確定

設定のコツ:

ボタンの文言は「何をするか」が分かるように具体的にしましょう。

5. Text(テキスト)

説明文や注意事項を表示する時に使います。

- 操作説明

- 注意事項

- アプリの使い方

- 項目のタイトル

設定のコツ:

長文は避けて、短くて分かりやすい文章にすることが重要です。

Layout作成の基本手順

実際にLayout画面を作る時は、以下の順番で進めると効率的です。

Step1: 画面の目的を明確にする

まず「どんな情報を見たいか」「この画面で何をしたいのか」を明確にします。

- データを一覧で見たい → リスト画面

- 詳細情報を確認したい → 詳細画面

- 新しいデータを入力したい → フォーム画面

目的が決まると、使うコンポーネントも自然に決まります。

Step2: メインコンポーネントを配置

画面の中心となるコンポーネントを最初に配置します。

リスト画面なら「List」、フォーム画面なら「Form」といった感じです。

この時点では細かい設定は後回しにして、まずは大枠を作ります。

Step3: 補助コンポーネントを追加

メインコンポーネントの設定が終わったら、必要に応じて補助的なコンポーネントを追加します。

- 説明文のText

- アクション用のButton

- 区切り線のSeparator

など、使いやすさを向上させるためのコンポーネントです。

Step4: 見た目と動作を調整

最後に、全体のバランスを見ながら細かい調整を行います。

- 色やサイズの調整

- 表示条件の設定

- データソースの確認

この段階で実際にアプリを触ってみて、使いやすさを確認することが大切です。

よくある失敗パターンと対策

Glideを使い始めた頃によくやってしまった失敗パターンと、その対策を紹介します。

失敗パターン1: コンポーネントを詰め込みすぎる

「あれもこれも必要」と思って1つの画面にたくさんの情報を配置してしまうと、画面がごちゃついて使いづらくなってしまいます。

1画面につき、画面をスクロールしないでも確認できる程度の情報量を心がけましょう。必要な情報は別画面に分けた方が使いやすくなります。

失敗パターン2: データソースを間違える

コンポーネントを追加した時に、表示するデータソース(テーブル)を間違えてしまうことがよくあります。

表示するだけならまだしも、フォーム機能でデータソースを間違えると別の場所に情報を上書きしてしまう可能性があるので、コンポーネントを追加したら、まず最初にデータソースを確認する習慣をつけましょう。

失敗パターン3: 不要なコンポーネントを残している

機能の更新や変更で使わなくなったコンポーネントを残していると、アプリの管理が複雑になってしまいます。

使わなくなったForm機能を新しく作製したものと間違えて有効化してしまい、新しい方を消してしまう、という悲しい事件にもつながってしまうので、不用なものはすぐに消しておきましょう。

Layout機能活用のコツ

Layout機能を効果的に使うためのコツを紹介します。

コツ1: シンプルを心がける

機能をたくさん詰め込むより、シンプルで分かりやすい画面の方が結果的に使いやすくなります。

「本当に必要な機能は何か?」を常に考えながら画面を作りましょう。

コツ2: ユーザーの動線を考える

「次に何をしたいか」を考えて、関連するアクションやリンクを配置すると使いやすくなります。

業務内容に合わせて、このボタンはここに配置するべき、この情報はよく必要になるのですぐにアクセスできる場所に置いておくなど、利用者の意見を聞きながら配置を決めていきましょう。

コツ3: 他の人に触ってもらう

自分の中でこれ以上ないくらい自信満々のアプリが完成したと思っても、実際のユーザーに使ってもらうと10個以上改善依頼が出てきます。

自分の頭の中だけに頼らず、他の人に触ってもらって感想や改善案をもらっていきましょう。

まとめ

今回は、GlideのLayout機能について基本的な使い方から実践的なコツまで解説しました。

重要なポイントは以下の3点です。

- コンポーネントは一通り触ってみる

- シンプルな構成を心がける

- 誰かにアプリを確認してもらい意見を聞く

Layout機能は、データ作成と並んでGlideアプリ開発の核となる部分です。

最初は思った通りにいかないこともあると思いますが、色々試しながら慣れていってください!

分からない部分があれば、ぜひ他の記事も参考にしてくださいね。

この記事は以上です、それではまた別の記事で!